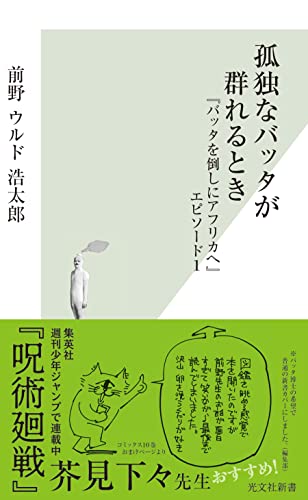

バッタ博士の前野ウルド浩太郎さん語るサバクトビバッタの驚くべき生態

国際農林水産業研究センター主任研究員で、

バッタ博士の前野ウルド浩太郎さんが登場。

バッタによる食糧危機から世界を救う、

アフリカのモーリタニアでの研究活動や

専門で研究しているサバクトビバッタの驚くべき生態などたっぷり伺います。

Twitter コチラ

ブログ コチラ

モーリタニアでのサバクトビバッタの研究

モーリタニアは日本の国土の2.7倍。国土の9割がサハラ砂漠。

サバクトビバッタの研究活動をモーリタニアでおこない、

自分の人生をバッタ研究に捧げたいといったところ、

現地の研究所のババ所長がその心意気に感銘してくださり、

子孫を意味するミドルネーム「ウルド」を授かった。

バッタの大群の中に入ったことがあるが、地平線の彼方までバッタだらけ、

農作物を食いつくす、強力な害虫。

世界的な農業害虫にも関わらず、

研究のほとんどが実験室内で行われていて、

いつどこでどのように生活しているかという

野外の生態がほとんど分かっていないという問題があり、

生態がわからないまま、殺虫剤を直接散布してバッタを駆除している。

お金もかかり、無駄も多い。

そこで自分はまず、バッタのことをよく知ったうえで対策を立てていこうと考え、

現地に出向き、サハラ砂漠でバッタの生態を調査している。

自分はバッタが大好きなので、

大好きなバッタを倒さなければならないという複雑な思いもある。

バッタの生態観察と研究

殺虫剤をなるべく使わず、環境にやさしく、バッタにもやさしい

駆除方法の研究をすすめている。

今自分が力を注いでいるのが、

バッタを野外でどのように動いているのか行動パターンを知るということ。

サハラ砂漠で野宿をしながらバッタに密着して行動観察をしている。

モーリタニアにはバッタを専門にした防除センターがあり、

国内にパトロール部隊を派遣していて、バッタがいたという情報を得ると、

すぐにそこに行き、1週間~10日野宿してバッタの観察をする。

8人くらいのチームを組んで活動をしている。

最近の研究チームで発表したことでは・・・

集団でいるバッタは、実は、オスとメスが集団で別居しているということを見つけた。

そして、オスの集団に、産卵直前のメスだけが飛んできて

交尾をして夜に産卵するという行動がわかった。

今まではバッタが飛んでいるところに殺虫剤をかけ、無駄が多かったが、

この研究結果によって、夜集団で密集して産卵するところを狙うことで

殺虫剤をまく範囲も量も激減することができ、

さらに殺虫剤をつかわずに集団でいるところを駆除することもでき、

環境に優しく、人間も楽して駆除することができる。

バッタの生態を明らかにすることで対処方法を編み出せると考えている。

昆虫学者への道とサバクトビバッタ

サバクトビバッタは、一日で100km以上自力で飛翔することができ、

群れが急にやってきて、農作物を食い荒らし、飛んでいく。

現地の方々にとっては一瞬で食べ物がなくなってしまう、災害。

西アフリカのモーリタニアから南西アジアのインド方面まで半乾燥地帯に分布。

モーリタリアは特にサバクトビバッタが発生しやすい国。

モーリタニアは、日本人は少なく、自分がはじめて行ったときも、

日本大使館員をふくめ13人しかいなかった。

自分はもともと虫が好きだった。

幼い頃太っていて、ほかの子と比べ、機動力がなかったので、

うつむき加減で座っていたときに目に留まったのが虫だった。

自分より小さい虫を間近にみていて、なぜこのような形をしているのか、

なぜこのような色をしているのか不思議に思っていた。

母が図書館から借りてきたファーブル昆虫記を読み、

ファーブルの自分の研究の力で、自分が疑問に思ったことを

解き明かしていく姿をみて、

将来自分も昆虫学者になれたら謎解きし放題だと思い、

憧れの職業が昆虫学者になった。

バッタの研究は、被害にあわれている方の役に立ちたいということもあるが

他の人がやっていない研究をやってみるのも面白いというところから

チャレンジしてみた。

世界各地で起こる蝗害

バッタが大量発生して植物や農作物を食べつくしてしまい、

食力危機になる災害を「蝗害(こうがい)という。

世界の穀倉地帯には固有のバッタがいて、大発生して蝗害をひきおこしている。

生態も全く違うので、その国にいる研究者が特有のバッタを専門に研究し

大発生予知する技術の開発や駆除などの活動をしている。

日本では大発生することはあまりないが、

日本にいるトノサマバッタは「相変異」という能力をもっている。

これは普段は緑色か茶色でおとなしいが、条件がそろい、数が増え、

仲間同士で刺激し合うと、同じ方向に一斉に飛んでいくという

別種のようなバッタに変身する能力。

1880年北海道の十勝平野でトノサマバッタが大発生し、

深刻な飢饉がおこったという記録が残っている。

「相変異」する能力をもっているものがバッタ。

もっていないものがイナゴという。

英語で言う「グラスホッパー」はイナゴ扱い。

トビバッタは「ローカスト」といい、ラテン語の”焼野原”が語源。

バッタの大群が過ぎ去ったあとはまるで焼野原というところからつけられたという。

人類史が始まった時から大発生し、悪さをしていたことから

バッタ“最古の害虫”といわれる。

相変異のメカニズムを解明することができれば、

バッタの大発生の阻止や予知に貢献できるだろうという思いから研究をしている。

これからの研究、活動について

今後の蝗害対策としては、

まずはバッタが外でいつどこで何をしているのかを解明したあと、

それを人為的に操りたいと考えている。

農作物荒らす前に人為的にどこかに集める。

これには匂いが重要ではないかと考えている。

たとえばバッタが繁殖し始めるとオスの集団にメスが飛んでくるが、

どうやってメスが飛んでくるのかわかっていない。

メスが飛んできたくなる匂いや刺激を特定することで、

メスを集めることができるのではないかと考えている。

集団の場所も毎日変わっているようだが、その場所の決め方などの行動も

解明されていない。

行動を解明することで、集団を作ってメスを誘因するということが可能になると思う。

最終的には殺虫剤に頼らず、バッタの習性を巧みに利用することで

環境に優しい退治方法が開発できるのではないかと考えている。

自分もファーブル昆虫記に刺激を受け、この道にはいってきたので、

将来は自分の昆虫記をだしたいと思っている。

人の役に立つというのも大切だが、

虫が秘めている面白さ、すごさを解明して、世の人たちに伝えていきたい。

これが自分の研究の原動力になっている、

2020年にモーリタニアのために研究した研究者に与えられる

「シンゲッティ賞」を受賞。

-

2024.04.26

5月6日(月)からは、銀座博品館 代表取締役会長の伊藤義文さんが登場。

5月6日(月)からは、 銀座博品館 代表取締役会長の伊藤義文さんが登場。 日本を代表する玩具店である銀座博品館の歴史や 様々な取組み、さらには、リーダーとしてのあり...

-

2024.04.19

4月29日(月)からは、映画監督の藤井道人さんが登場。

4月29日(月)からは、 映画監督の藤井道人さんが登場。 5月3日(金)から日本で公開される 最新作『青春18×2 君へと続く道』の見どころのほか、 この映画のオ...

-

2024.04.12

パラカヌー選手の瀬立モニカさんが目指すパリ・パラリンピック!

パラカヌー選手の瀬立モニカさん。 リオデジャネイロパラリンピックと東京パラリンピックに 出場にされている瀬立さんに大会出場時の話、 さらにこの夏開催のパリ・パラリン...

-

2024.04.10

養老孟司さんに聞く!虫も人も生きづらい時代、生き易くなるにはどう考えるか、

無類の昆虫愛好家、昆虫学者として知られる 医学者・解剖学者の養老孟司さん登場。 虫も人も生きづらい時代、昆虫も人間もそれほど変われない。 どんな虫が’生き残っている...

-

2024.03.29

プロゴルファーの平瀬真由美さんに聞く「フジサンケイレディスクラシック」の見どころ。

プロゴルファーの平瀬真由美さんが登場。 93年、94年に賞金女王を獲得している平瀬さんに、 ゴルフとの出会いやアメリカツアーへの参戦、 プロゴルファーの生活などにつ...