#201「福井県坂井市の老舗提灯店の新たな試み!伝統の提灯が手作りキットに!?」

あなたは最近、どこで「提灯」を見かけましたか?

日本の和の雰囲気を味わえる提灯。風情があります。お祭りや縁日、あと神事には欠かせないものです。でも提灯と言われると、居酒屋の「赤提灯」をイメージする人が多いかもしれませんが、最近はオシャレなカフェや部屋を彩るちょっと粋なインテリアとして使われているのもよく見かけます。元々提灯は照明器具。電気や懐中電灯が普及する前までは、家の中の照明として、また暗い夜道を歩く時の道具として広く使われてきました。諸説あるのですが、室町時代に中国から伝わってきたと言われています。戦国時代には、戦などの場面でも使われるようになって、大量生産される中、軽量化されたり、携帯型の提灯が作られたりしたそうです。江戸時代の中頃になると、ロウソクの価格が下がったので、庶民にも一気に広がったのだとか。

今回は、北陸・福井県で発展してきた提灯をピックアップ!

福井県坂井市に三國湊という、祭り文化が息づく地域がありまして、北陸三大祭の1つ「三国祭」で有名な所なのですが、その祭りで彩られる「三国提灯」。それを作っている「いとや」という提灯店が、その「三国提灯」を自宅で作れる体験キットを販売して、今、注目されているのですって。自宅で提灯づくり、ちょっと興味ありますよ!

坂井市(さかいし)は、福井県の北部に位置する市である。名勝東尋坊や古城丸岡城など、全国的に知られる観光地を擁していることが特徴である。

ほぼ全域が日本海に注ぐ九頭竜川水系の流域。旧三国町にある河口付近より北は東尋坊の断崖をはじめ岩場が多く、その東側は加越台地、河口付近の南は砂地の三里浜。旧丸岡町の東部には標高1000m程度の山岳地があるが、その他大半の部分は福井平野で占められる。 wikiより引用

「三国提灯いとや」の三代目、小島まりやさんにお話し伺います。

小島まりやさん

短大卒業後は病院の調理師となるが、25歳で提灯職人に転職。その後、結婚・出産を経て3児の母に。育児と両立しながら提灯を手がけるほか、事務全般や広報も担当している。

晴の輔 「三国提灯」が自宅で作れる体験キットということなのですが、具体的にどんな提灯なのでしょう?

小島「ブランド名は『湊灯』と言って、型やひごを使って本格的な提灯づくりができる制作キットです。やわらかな風合いの越前和紙に三國湊の風景、三国祭りの山車、北前船、越前がに、甘えびなどがデザインされており、旅の思い出やインテリア照明としても使用できお楽しみいただけるようにしました。」

晴の輔 地域の風景が描かれているのですね。

小島「そうです。地元のクリエーターさんたち、株式会社デザインスタジオ・ビネン/坂田氏、ウィットデザイン/山本氏、三本日和/畠山氏らと共同開しデザイン性にもこだわりました。贈り物にもできるようキットは化粧箱いりになっており、ブランド力も上げるように色々工夫しました」

晴の輔 提灯自体が明るい感じになっている。

小島「オシャレなインテリアにも使えるようなデザインになっています。」

小島「よく見られる県外の提灯は、絵付けの部分が、印刷でしたり、竹ひごではなくワイヤーで作られている簡易的なものがあります。三国提灯は、平成28年に福井県指定の郷土工芸品にしていただきまして、木型と竹ひごを用いて手作業で全ての形を作り、絵は手書き、天日で自然乾燥させる『昔ながらの製法・技術』が特長です。」

晴の輔 なるほど!素材と製法含めて「三国提灯」なのですね。そもそも「湊火」を作るきっかけは何だったのでしょう。

小島「以前から『提灯づくり体験』は行っていましたが、コロナ禍による従来制限などでご来店いただくことが難しくなり、別の方法で三国提灯の関心を高めてもらえないかと考えたのがきっかけです。コロナ禍で生まれた発想で、ただの提灯キットではなく、この湊町の粋な風情と提灯文化を旅の思い出として持ち帰ってほしいという想いから、お土産としても楽しめるように企画しました。」

晴の輔 三國湊愛をひしひしと感じます。

小島「お祭りに飾らている提灯がすごく好きですね。」

晴の輔 提灯とは照明です。でも照明の灯と提灯は全く別物。小島さんが感じる提灯の魅力とはどこにあります?

小島「よく父親とも話すのですが、色々なものが進化や変わっていく中、恐らく提灯ができた当初から現在まで、あまり形を変えず今に残っていること。それもすごく魅力を感じます。」

晴の輔 確かにあまり変わってないですね。「三国提灯いとや」さんは創業はいつ頃なのでしょう。

小島「1791年 寛政三年創業です。」

晴の輔 ええ~、僕は落語家なので、古典落語を演る時に「昔々」という意味で

小島「これだけ続いているのは凄いことであると実感しています。」

晴の輔 段々気付き始めた感じですか。

小島「(笑)分かるようになってプレッシャーもあります。重みも出てまいりました(笑)。」

晴の輔 「三国提灯いとや」さんの「灯」を消さないようにといったところですか。

小島「(笑)はい。私の代では新しい事を始めています。でも土台も忘れないように大切にして行かなアカンなと、ひしひしと感じています。」

【どっちだ!?晴の輔】

毎週スタッフから二者択一のお題が出ます。私がそれを選ぶというコーナーでございます。

「晴の輔さんが、三国提灯「湊灯」を自宅で作ったら飾る場所は・・・

『リビングに飾る』

それとも

『寝室に飾る』 どっちだ!?晴の輔」

あ~、リビングは明るいからね…これは、決めました!

『寝室に飾る』

三国提灯の薄明かりの中で、ぐっすり寝る、贅沢。

今日は「福井県坂井市の老舗提灯店の新たな試み!伝統の提灯が手作りキットに!?』というトピックスでお届けしました。提灯の魅力は、やはりひとつひとつ手作りのところです。職人さんが工房で心を込めて仕上げていく。その工程が自宅で拝見できるのですよ!出来上がった提灯から三國湊を感じてみてはいかがでしょうか。

そんな「三国提灯の手作り体験キット『湊灯』」に

それでは、次回もお会いしましょう!立川晴の輔でした。

-WEB版こぼれ話し1-

晴の輔 色のバリエーションは?

小島「『薄紅』『水浅葱』『梅鼠』の三色あります。」

薄紅

水浅葱

梅鼠

晴の輔 キットはどのような形状をしているのでしょう?

小島「『小田原提灯』という筒状の提灯です。」

晴の輔 アコーディオンを縦にしたような。

小島「それのミニヴァージョンになります。」

晴の輔 職人さんが時間をかけて作る提灯ですが、簡単にできるものなのですか?

小島「キットの中に『作り方しおり』や『QRコードから作り方の動画』の案内が入っています。本当の三国提灯の作り方とは少し簡易的になっているので、大体1時間くらいで完成できる提灯キットとなっております。」

晴の輔 1時間で作れる!それ聞いただけで作りたくなりました!

-WEB版こぼれ話し2-

晴の輔 「湊灯」以外に、新しい提灯の商品はあるのでしょうか?

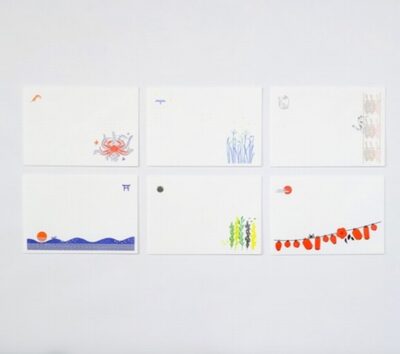

小島「一緒に立ち上げた『恋みくに』と言うブランドで、レトロな雰囲気あふれる福井三國湊の日常風景などをモチーフにデザインしたグッズ商品『福井県三國湊てぬぐい』と『越前和紙レターセット』があります。

福井県三國湊てぬぐい

越前和紙レターセット

柄の種類は『三国提灯』『甘えびと越前がに』『わかめと雲丹』『雄島と船』『ねこと干しがれい』『越前水仙とかもめ』『ふくい恐竜』の7種類があります。どれも福井三國湊の魅力をぎゅっと閉じ込めた商品になっています。ぜひお手にとって福井三國湊の思い出として、連れて帰ってもらえたら嬉しいです。」

同じ福井県でのお話し

#38 福井県「福井県は2020年に宇宙へ飛び立つ!?」の巻

-

2025.06.30

#378 「広島のソウルフード!東広島市で誕生したご当地お好み焼き『東広島焼き』に迫る!」の巻

あなたは最近、お好み焼きを食べましたか? 「広島のソウルフード」と言えば「お好み焼き」ですよね。実は僕、最近、コンビニで売っている冷凍の広島お好み焼きにハマっていま...

-

2025.06.23

#377 「愛媛県宇和島市で初開催の野外音楽イベントは、参加者全員がアーティスト?」の巻

あなたは最近、音楽イベントに行きましたか? 僕はつい先日、大好きな元BOOWYのギタリスト、布袋寅泰さんのライブへ行ってきました!最高のロックを全身で浴びてきました...

-

2025.06.16

#376 「兵庫県稲美町で毎年実施されている特別な結婚式!『いなみウエディング』に迫る!」の巻

あなたが印象に残っている結婚式はありますか? 6月になると必ず耳にするのが「ジューンブライド」と言う言葉。ヨーロッパでは「6月に結婚する花嫁は幸せになれる」という言...

-

2025.06.09

#375 「北海道浦臼町の若手農業者グループが開発した新しい調味料!『sosogu』とは?」の巻

あなたがよく使う調味料って何ですか? 編集長の立川晴の輔です。食事をする時に、様々な味の変化を与えてくれる調味料。 代表的なのは、砂糖、塩、酢、醤油、味噌、ですか...

-

2025.06.02

#374 「兵庫県西宮市の子どもたちに大人気の『ようかいカード』とは?」の巻

あなたは「妖怪」と聞いて、何を思い浮かべますか? 編集長の立川晴の輔です。「妖怪」という言葉を辞書で引くと「人の理解を超えた不思議な現象や不気味な物体」とあります。...