第43回『あゝ明治座』

いやぁ3週間のごぶさたでした。暑いし色んな協会から誘われるしAOKIはワイロのスーツを持ってくるしでバタバタ。このブログの世話焼いてくれる石田Pこと”石田電機”の姿も局にない。何しろマメな男で清水ミチコの電化製品の面倒みたり 塙のひげそり探したり 昇太のドローンに乗って出社してきたりしている。一体どういう男なんだ。そんなバタバタで ちと遅れたっつー話だ。

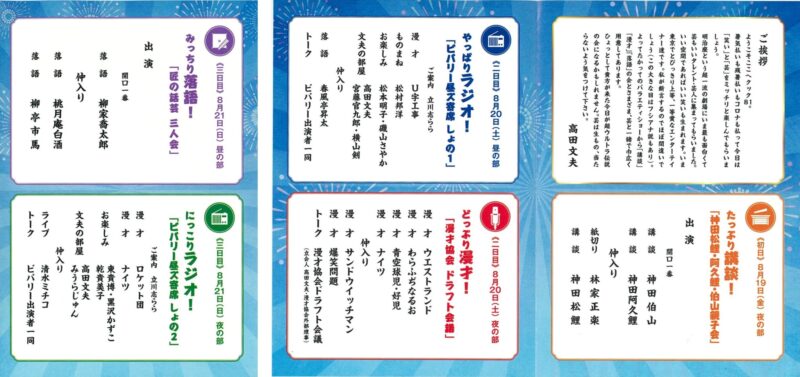

お陰様で大盛況の大成功。大爆笑の明治座3日間でありました。2022年 今年一番笑った瞬間が次々。以前の明治座公演は客も充分に入れられず歯がゆい思いもしたのですが今回は絶妙のタイミングで満杯のお客様。本当にありがとうございました。一寸したジョークを言えばドッカーンと返ってくる この心地良さ。まさに”ライブ イズ ビューティフル”な日々でありました。プログラムは以下の通り。

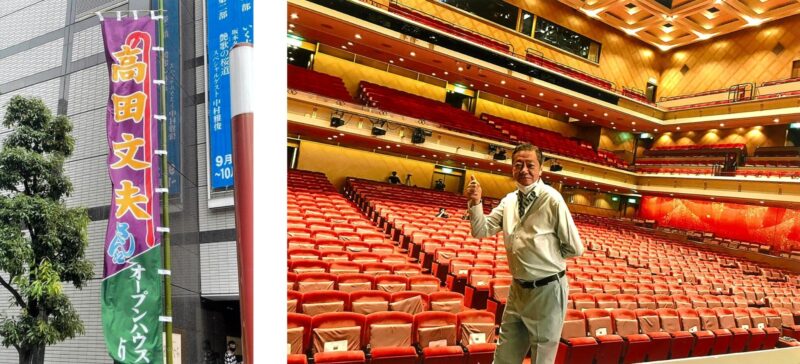

そして下の写真は私の幟(のぼり)が1本だけ立っている貴重な表のシーン。普通は上座(かみざ)に座長、例えば「三木のり平」とか「森光子」なんていう幟が立って あとにズラーッと一座の幟が立つものだが今回は明治座(三田&日高)が「高田さん1本ってのも面白いから」と こうしたらしい。少し いじってる?明治座150年の歴史で初めてのことらしい(ベーブルース以来?)幟を贈ったごひいきさんは御存知”オープンハウス”。明治座が終ったので次は国技館に持っていこうと思う。地元の人形町の人々は明治座の前を通る度に1本の幟を見て「ン?高田さんひとりで演んのか?ひとり会?誰も出ないってイッセー尾形的なライブ構成?」と思ったらしい。

中へ入ると御覧の通り。3階まである圧巻座。客入れ直前に撮ってもらった。Photo by 乾。これが開場すると即満席。濃いビバリスト達の熱気、クシャミ、舌打ちの音。

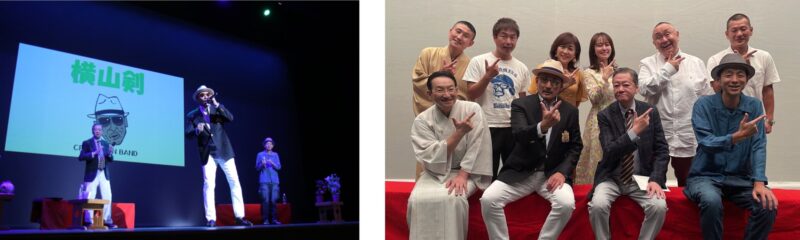

8月20日(土)昼の部「文夫の部屋」でお招きした横山剣と宮藤官九郎。

2000年代前半”落語冬の時代”に私がクドカンに”若手落語家ブーム”を提案。1年間音沙汰もなく「これでいいですか」と持ってきたのが「タイガー&ドラゴン」の企画書。「噺家が落語をやるよりジャニーズがやった方が話題になると思うんですよ」(2005年)クゥ~憎い男だ。この時点でクドカンの弟子になろうと思った。一生ついて行こうと思った。そして主題歌の「タイガー&ドラゴン」を横山剣がクドカンと私の前で歌うという奇跡的であり感動的なシーン。マニアは涙チョチョギレ。右は終わったあと この日の出演者一同と「イイネ!」中央の美女(?)2人は松本&磯山。

8月20日(土)夜の部

前売りチケットが発売と同時にソールドアウトした この回。私の企画でしか集まらない東京漫才の最強ベスト3(orベスト4)が顔を揃えた。”ドラフト会議”と銘打ち、爆笑問題とサンドウィッチマンを漫才協会に入れようというナイツ塙のもくろみである。

粋な半纏(はんてん)姿でオツなつっこみする私に笑いころげる爆笑問題太田とナイツ塙。永六輔氏は舞台でよく家業である お寺の作務衣(さむえ)を来ていたので私も母方の方の父《渋谷の鳶(とび)の頭(かしら)だった》の形で半纏を着たりする。ここは浜町。談志の言う「江戸の風」である。

右の写真は私と「東京漫才BIG4」である。球児好児が居ることを3組は本当に嬉しがってくれた。

8月21日(日)夜の部

清水ミチコやら東MAX 松本&乾らと盛り上がった後 最後の最後に隠し玉。お客さんにも出演者にも内緒で私が隠しておいた”貴乃花親方(松村)”を呼び込むと一同びっくり大爆笑。ほとんど放禁の顔で「ニュー貴乃花です」と現われ三本締め。

右の集合写真 中央は謎のマドロスbyみうらじゅん。「文夫の部屋」のゲストとして招いたのであるが話がほとんどトンチンカン。さすがの私が弱っている姿に客席大爆笑。30分以上「今年はこれが来る」でマドロスとしぶき(犬吠埼)について語られても まったく話を広げられず。第一 マドロスって今 居ないだろ。さすがの私でも友達に元マドロスって奴は居ないわ。みうらじゅん恐るべし。

以上報告終り。あ~っ 面白かった。またやりたいネ。

2022年8月29日

高田文夫

-

2026.01.26

第150回『もんじゃとタブレット純』

私の座右の銘のようなもの。 昔の人は いい事を言った。 「人生は五分(ごぶ)の真面目(まじめ)に 二分侠気(にぶきょうき)、残り三分は茶目に暮らせよ」 私はこれを...

-

2026.01.12

第149回『ハガキ職人』

暮・正月ジタバタしてる間に1月も10日過ぎた。本年もよろしく。 私からの年賀状。 「ジュリーもチャールズ国王もピーマンも今年で78才。皆な、あいにく元気です。」 と...

-

2025.12.17

第148回『ミスターフォーエバー』

さぁ年の瀬だ。 正月の準備だ。 アメ横からトー横まで行ってスジコやらカマボコやら。 年が明けると「ラジオビバリー昼ズ」には あの男たちがやってくる。 私の新年一発...

-

2025.12.04

第147回『ほんの夢の途中』

「2週間半のごぶさたでした。玉置宏でございます。ついでに笑顔でこんにちは」 という訳でもう師走だよ。77年間、女性首相じゃないが「働いて働いて―――」大していい事もなか...

-

2025.11.17

第146回『エース登板』

誰も人が居ない夕暮れの有楽町LFの駐車場。 ラジオの生放送を終え 日比谷で映画を観て駐車場へもどると 駐車場の一番奥で自転車と格闘する男。 私はTVで見て知っているか...