宮崎哲弥さんに聞く!表現力と思考力を高める言葉!

評論家の宮崎哲弥さん登場。

8月に発表された著書

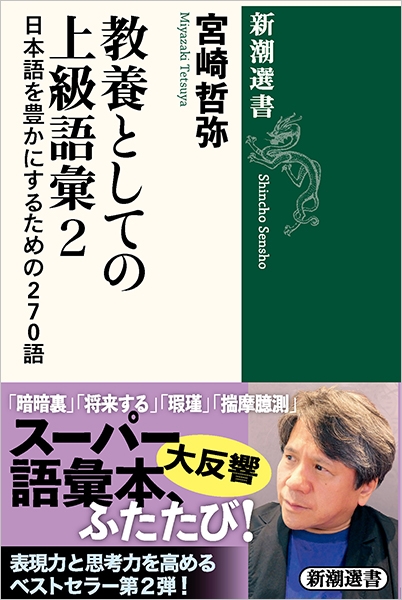

『教養としての上級語彙2 日本語を豊かにするための270語』

洗練された言葉使いが身につくベストセラーの第2弾。

日本語を豊かにするための270語とは何か、

昔と比べて、なぜ難しい言葉を使うのをやめるようになったのか!?

表現力と思考力を高める言葉を知る1週間。

『教養としての上級語彙2 日本語を豊かにするための270語』 (新潮選書) コチラ

日本語を豊かにするための270語』

『教養としての上級語彙 知的人生のための500語』(新潮選書)は

第10刷になった。そこで2冊目も出そうということになり、

今年の8月、第2弾として発売されたのが

『教養としての上級語彙2 日本語を豊かにするための270語』(新潮選書)。

1冊目は本文の地の文に、覚えてほしい単語というのが埋め込まれていて

それを後で解説するという形のものだった。

通常のエッセイのようなものの中に、

いろいろな上級語彙を埋め込んでいった。

2冊目は趣向を変えてみようということで、

本文も主張のある本になってしまった。

知っていてほしい言葉。

知っていた方がきっと生活が楽しくなったり、

物事を精密に見ることができたり、その物事を精密に見て、

その違いを言葉で言い表せるようなことができるようになる。

平明な言葉遣いをずっとしていると、同じ言葉を繰り返すような、

だんだん、細かな、デリケートな、感覚というものが

摩滅していくような感じがする。

だからそこは変えた方がいいと思った。

平明な言葉を求める風潮

今回の著書では、何故メディアでも 学校教育でも、平明な言葉、

平易な言葉を使うということが、一般的になっていったのか。

そもそも平易な言葉、分かりやすい言葉というのは何なのかということを

根源にさかのぼって追求すると いうことをやっていった。

例えば 日本語を、漢字を排除して、ローマ字に全部してしまうとか、

仮名文字にしてしまうというようなことが運動として起こったことは

2度ある。それが、明治維新の前後と戦後。

どちらも、西洋の表音文字、アルファベットによって

音声をそのまま文字化する、という言葉を見て、

これが先進的な言語なんだと、

日本語は漢字なんかを使っているから遅れた言語であって、

これが、民主主義を阻害していると勘違いしてしまった人たちが出てきた。

それがずっと近代史の中で、底流に流れている。

終戦直後の当用漢字表から常用漢字表になり漢字は増えた。

それでも、使えない字があるため、

わざわざひらがなにしなければならない言葉がたくさんある。

そんなことをするよりもルビをふった方がよいと思う。

自分がこの本で最終的に主張してるのが、漢字制限というものを取り除く、

常用漢字表を廃止するということと、ルビをつけるということの2つ。

終戦直後、当用漢字表が発表されたときに、

ルビの廃止というのは同時に行われた。

このセットを崩してしまうこと、撤廃してしまうことが必要。

言葉の変化

『教養としての上級語彙2 日本語を豊かにするための270語』(新潮選書)

この本にでてくる言葉のひとつ、「衒学」。

「衒」という字は誤用が多いが、本当は“見せびらかす”という意味。

だから「学を衒う」というのは、自分に学がある、

学識があるということを、見せびらかす、ひけらかす、という意味。

「衒いなく」というのは、見せびらかすことがないっていうこと

要するに、誠実であるというニュアンスになるが、。

「衒いなく」を「照れもなく」、「億面もなく」

という意味で使う人が、知識人でもすごい多い。

我々の祖先たちが、作り上げて、ずっと受け継がれてきた

言葉というのを誤用するというのは、

それこそ歴史意識の喪失ではないかと思う。

ただし、誤用が絶対いけないと言ってるわけではなく、

言葉は変わっていくもの。

例えば「やばい」という言葉が、美味しいとか、

良い、すごいという意味に、変わってきている。

こういう言葉の変化というのは、昔から あった。

言葉というのは、使われてるうちに常にそういう性質を帯びてしまう

ということは、否定できないと思っている

語彙力の再建

「独壇上」という言葉。今は「壇」と書くが、これは間違い。

本当は「擅」、しかも「独擅場」は「どくせんじょう」と読む。

この「擅」という字は、「欲しいまま」という意味。

「独壇場」と言うと、何か1人舞台で、自在にやるようなイメージで、

これは誤用だが、意味がなんとなく合ってしまい、一般になった。

間違った方が定着したがこれもうもう覆しようがない。

「見る」という言葉だけも、例えば「瞠目」という言葉と、

「刮目」という言葉がある。

「瞠目」というのは、目を見開いてびっくりするというような意味合いで

「刮目」というのは、目をこすって注意してみるという意味。

単に見るという言葉だけでも、

いろいろ簡潔に表現できるものがあるのに、

なかなか使えなくなっているので、

なんとかこういうことを復活させようとSNSのXを開設した。

『教養としての上級語彙2 日本語を豊かにするための270語』の目指すところ

今回の第2弾でようやく自分が主張したかったことがはっきりした。

近代に入って表音文字の文明と出会った。

アルファベットを使って表現する西洋語、なかんずく英語とぶつかって、

その文明の巨大さっていうものを知り、

あっちの方が正しいんだっていう風に思ってしまった。

西洋語は英語を喋ればそのまま書ける。

しかし日本語は、いろいろ書き方がある。

同音異義語も多く、ひらがなだけで書いても

何を言ってるのかわからない。

私たちは正確に読み取るために、文脈と同時に漢字を当てはめていく。

日本語は表音文字の文化と違い、

音声の力が弱く、文字の力が強い。

そういう文化を全部こう入れ替えてしまうとか

全部表音文字化してしまう、つまりローマ字化とか仮名文字化してしまう

というのはちょっと無謀。

言葉というものをきちんと理解していない政策だったのではないかと思う。

この本は、上級語彙を上級語彙ではなくすための本。

日常の言葉でどうやって使うのか、使うべきなのかを

例文で示すなどで普通に使える言葉にしようというのが最終的な目的。

-

2025.12.26

1月5日(月)からは、宇宙スタートアップ企業 株式会社ispaceの日達佳嗣さんと新宅璃子さんが 登場。

1月5日(月)からは、宇宙スタートアップ企業「株式会社ispace」の 日達佳嗣さんと、新宅璃子さんが登場。 月周回軌道および月面へのペイロード輸送サービスや月面探査...

-

2025.12.19

12月29日(月)からは、 名古屋工業大学教授で建築家の北川啓介さんが登場。

12月29日(月)からは、 名古屋工業大学教授で建築家の北川啓介さんが登場。 国内外の被災地で活用されている北川さんが研究開発した わずか数時間で家が完成する簡易住...

-

2025.12.12

ギフトコンシェルジュの真野知子さんに聞く、ギフトの心得。

ギフトコンシェルジュの真野知子さんが登場。 手土産、ハレの日のギフト、特別な贈り物まで ギフト選びのポイント、もらった人に喜んでもらえるような心遣いなど スペシャリ...

-

2025.12.05

小説家の小川哲さんに聞く、小説と伏線、そして最新作『火星の女王』

小説家の小川哲さんが登場。 直木賞受賞作家である小川さんが小説家になったきっかけや、 仕事の流儀、 さらに最新作でNHK放送100年特集ドラマの原作、 『火星の女...

-

2025.12.04

お知らせ)黒木瞳×玉野和紀×HideboH スプリング・スペシャル・ライブ!

黒木瞳×玉野和紀×HideboH スプリング・スペシャル・ライブ! 黒木瞳が熱望したステージが、ついに実現! 日本のタップダンス界を牽引する第一人者・玉野和紀、...