第146回『エース登板』

誰も人が居ない夕暮れの有楽町LFの駐車場。

ラジオの生放送を終え 日比谷で映画を観て駐車場へもどると 駐車場の一番奥で自転車と格闘する男。

私はTVで見て知っているから「あれは大好物のバッテリィズのエースだな」と思ったので声をかけた。

「どうした?自転車こわれたのか」「そうなんすよ。どうしよう」

私はTVで見てるから知っているので「なに?この自転車で局への移動しているの?」「そうなんすよ。まだ東京のことも分からなくて」

エースはまったく私のことなど知らない。

当然だ。東京へ出てきたばかりだし……

キャリアもまったく違うし

「これから何処へ行くんだ?」「えーと ニッニッニッテレ?」

「麹町の?」「そうなんすかねぇ」「オレ近いから送ってってやるよ」

「そうすか。すいません(と気がついて)自転車と乗れるか!!」

「アハハそうなの?オレ トラックだよ」「トットットットラック~~~?」

こんな行きずりのトークがあって 色々あって 相方の耳にはあの相手は私だと知らされたらしいが

エースには何が何やら分からない。

ラジオで相方が「その声かけて来た人はどんな人だったんや」「えーと……気さくなダンディ」だって。

ギャハハ 東京人をこれ程短い言葉で表現した人は今まで居なかった。

さんぽ会で集まった連中からも

「たったふた言。オレ達が何十年もつきあっても表現できなかったセンセーを“気さくなダンディ”とは。おみごと」の声が沢山。

嬉しい。私はズ――ッと気さくすぎるのだ。偉人感が欲しい。

紫綬褒章はいらないから とっつきにくさが欲しい。

ついに五刷。ラジオでの私のひと言から始まった「爆弾犯の娘」のミニ・プチブーム。

五刷で書店に並ぶ分からは とうとう帯に私まで登場しちゃっている。

感涙!泣いちゃいないけどね。

漫才協会会長であり土屋の知り合いでもあるナイツの塙が出した「笑辞苑」。

漫才協会会長であり土屋の知り合いでもあるナイツの塙が出した「笑辞苑」。

「笑い」に関する考察だらけの名文と駄文のオンパレード。ここ5年間くらいの芸人の歴史も内側から分かる。

作家には書けない現場のリアルな声。

下のイラストは一之輔が「週刊文春」で隔週で書いている日記。

金沢へ太田光らと行った「オール日芸寄席」のことを書いている。

次の日 一之輔と志ららを連れて金沢ウロウロ。

まさにまるで水戸黄門御一行。

「どこが悪いの?」ときかれて「目と肛門」(そんなこたぁ言わない)

塙だったら「肛門見えても」だ。

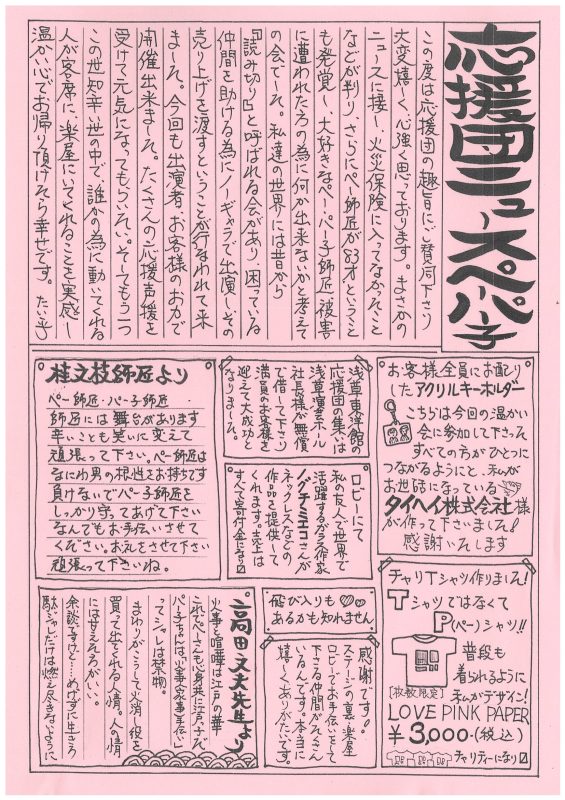

たい平 手作りの「ガンバレ!ペーパー(紙)新聞」 2回開催された応援の会で配られたもの。

中の左に文枝師のコメント その下に私のコメントが載っている。

当日は岩崎宏美、戸田恵子らも駆けつけた。なんと岩崎宏美は2曲歌った。

先日バッタリ会った戸田恵子「仕事の合い間ぬって私も駆けつけたわよ。ペーパー新聞まで すみずみ読んだけどさ。手ぬかずに あんな小さい所まで書いてたじゃない。読んでますからネ!」と言ってアンパンマンは去っていった。

別の日は私は東洋館で「ホームラン勘太郎」を偲ぶ会。たにし主催。

こちらでは鳥羽一郎が靴下で2曲歌った。生「兄弟船」しびれたねぇ~。

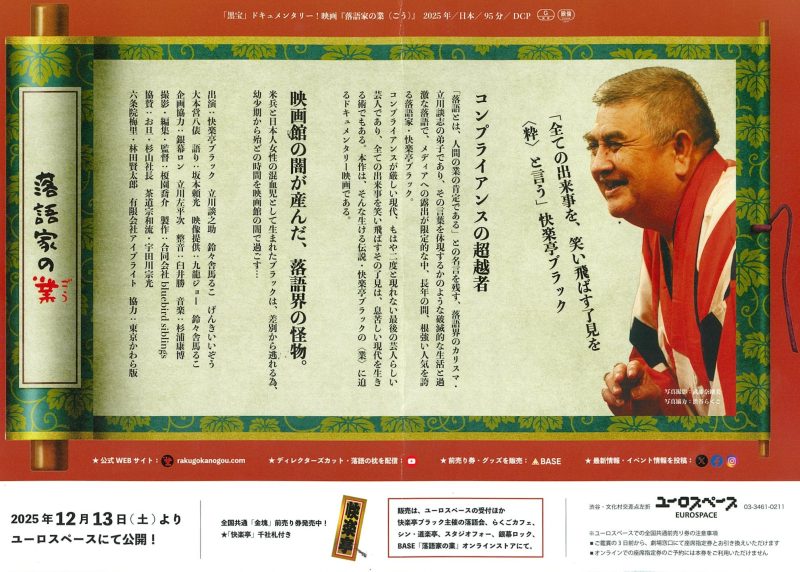

こんな所に居たのか 快楽亭ブラック。

立川流を去ってから もう何年になるのか。

その間 私は一度だけ試写室で見かけたことがある。

そこで なんとドキュメント映画ができたらしい。

「落語家の業(ごう)」だとさ。

“コンプライアンスの超越者”とある。

12月13日(土)より渋谷ユーロスペース。

怖いものみたさで見に行く人も何人かは居ると思う。

渋谷PARCO劇場へ行って「作・演出 宮藤官九郎」の「雨の傍聴席、おんなは裸足…」も観てきた。さすがは紫綬男である。

阿部サダヲは来年の「ビバデミー賞」V4を大谷並に狙っているらしい。

歌う松たか子も凄い。演歌歌手の松とミュージカル俳優の阿部の夫婦闘争である。

皆川猿時の野郎、ちょっとしたVTR出演なのにドッカーンとウケていた。

皆川猿時の野郎、ちょっとしたVTR出演なのにドッカーンとウケていた。

14日(金)はラジオのあと「いち・にの・さんぽ会」

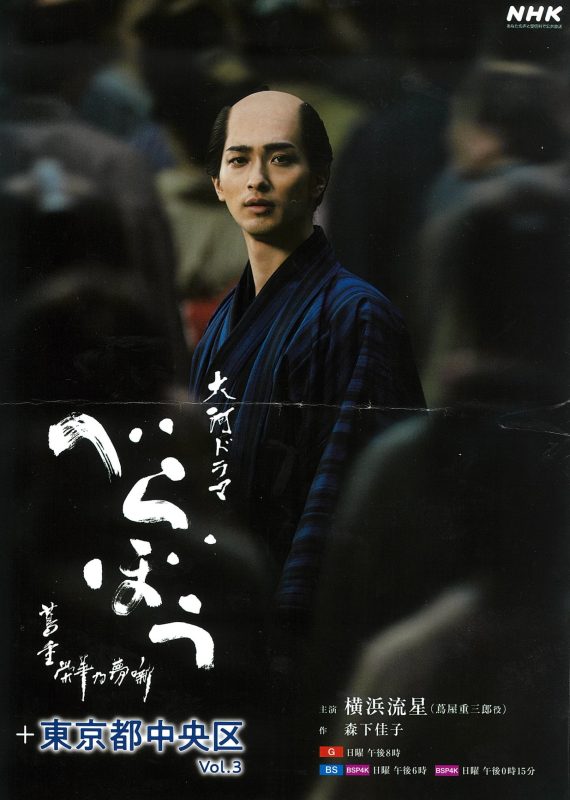

今回は「べらぼう」散歩。田沼意次邸跡から日本橋、人形町やらをグルグル蔦屋重三郎気分で 松村歌麿ひきつれ5人で歩く。

ゴールは神保町。飲んでバカッ話が1番楽しい。

11月17日

高田文夫

-

2025.12.17

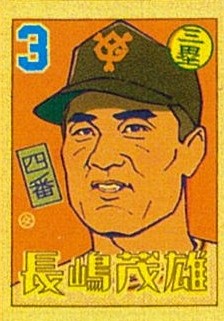

第148回『ミスターフォーエバー』

さぁ年の瀬だ。 正月の準備だ。 アメ横からトー横まで行ってスジコやらカマボコやら。 年が明けると「ラジオビバリー昼ズ」には あの男たちがやってくる。 私の新年一発...

-

2025.12.04

第147回『ほんの夢の途中』

「2週間半のごぶさたでした。玉置宏でございます。ついでに笑顔でこんにちは」 という訳でもう師走だよ。77年間、女性首相じゃないが「働いて働いて―――」大していい事もなか...

-

2025.11.17

第146回『エース登板』

誰も人が居ない夕暮れの有楽町LFの駐車場。 ラジオの生放送を終え 日比谷で映画を観て駐車場へもどると 駐車場の一番奥で自転車と格闘する男。 私はTVで見て知っているか...

-

2025.11.05

第145回『グラビア磯山&ミスター寄席』

まだかまだかと待っていたら遂に「出ました達郎」。 まだか まだかの はだかの上から羽織ってますよ ちゃんと。 スタジオで喋ってる時は あまり分らないけど いざグラビア...

-

2025.10.24

第144回『ミスターFOREVER』

とうとうお別れである。 徳光さんは「ミスター寄席」をやってくれますが、本当のお別れの案内状が届いた。東京ドームである。 色んな書類も ていねいに入っていて これは行か...