漆芸修復師の清川廣さんに聞く、海外からも注目されている 「漆芸」「金継ぎ」について。

株式会社漆芸舎 代表取締役社長で、漆芸修復師の清川廣さんが登場。

50年にわたり、日本の伝統技法である漆を用いた

「漆芸」修復に携わってきた清川さんに、

漆芸修復師という仕事や伝統文化の継承について、

そして、今、海外からも注目されている

「漆芸」「金継ぎ」について伺いました。

漆芸社 平安堂 HP コチラ

(金継ぎ・漆芸修復のご依頼、金継ぎ教室などは詳細は、HPでチェックください)

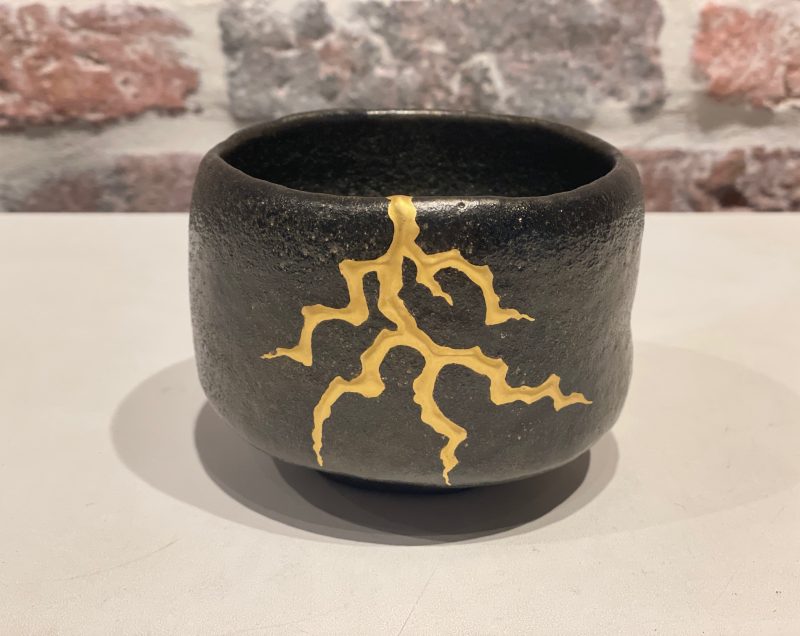

以下、番組内で紹介する作品です。

漆芸修復・金継ぎとは

漆芸修復師という仕事は字のごとく、漆を使って修復する。

修復と言ってもいろいろなジャンルがある。

ここから痛まないようにする「剥落止め」や、

部分部分の修復、「復元」などがある。

様々な技法があり、傷み方によって使い分けていく。

そのひとつが「金継ぎ」。

自分がおこなっている金継ぎは、

古典的な金継ぎの方法を使ってデザイン性を高めている。

形があるものは、いつか壊れていくもの。

それをきちんと元に戻してあげるということによって、

新しい命を吹き込む。

繰り返し使えるものは最後の最後まで使ってあげたい

というのが金継ぎの精神性。

物を大切にするという気持ちも生まれてくる。

そこは日本人が脈々と上書きをしてきた文化だが

今はちょっと停滞をしてきた。

自分が培った日本人の精神性を金継ぎを通して

一般の人たちに知らせたいという思いから

一念発起して、修復事業から金継ぎへシフトをした。

漆芸修復師へ

自分は、中学校までは絵描きを目指していた。

16歳の時、父が亡くなり、そこから自分で

何かご飯を食べる手段を身につけなくてはということで、

漆芸の師匠のところへ入った。

漆は、1本の漆の木から、コップ1杯しか取れない。

10年かけて育てた漆の木に傷をつけながら、

10か月ぐらい漆の樹液を頂く。

するとその漆の木は命を落としてしまう。

これは、日本独特の漆掻きの方法。

命と交換で、いただいた樹液なので大切に長く使う。

修復というのはすごく地味な仕事で、それでいて、

あまり高価なギャラがもらえないので、メジャーではない

しかし、自分は修復の技術の方が難しいと思っている。

相手により、様々な技法の組み合わせをしなくてはいけない。

1軒のお寺でも、湿度の高い地面に近いところと

風のあたる高いところがあり、そこにどういう風に取り組むかは

まず、自然の環境読みから始まるので

すごく修復の仕事は奥が深い。

南側と北側では違う傷み方をするのはなぜなのかなど

修復という仕事は東西南北、天地の

自然の環境を読み取ることが重要。

漆芸修復の広がり①~海外~

最近はヨーロッパなど、海外で「漆芸修復」への関心が高く、

海外の美術館や海外の企業などでの講演活動も多い。

国内より海外の方が、「リペア・直す」ということに対して、

高い意識を持っていることをわかっていたので。

「金継ぎ」のアイテムを使い出してから、海外を目指した。

2023年には、自分の作品の「馬香炉」がバチカン美術館の

コレクションとして所蔵された。

これは陶器に漆で装飾をして、日本の薪絵を入れ込むという

明治時代まであった“陶胎漆器”という技法。

日本の漆器を海外にもっていくと、木をつかっているので

曲がったり、ひびが入ったり、壊れるのがとても早い。

そこで陶器やセラミックに、漆をコーティングして、

螺鈿だとか金を使って蒔絵を施して海外へ持っていった。

陶胎漆器は、明治の頃までヨーロッパに輸出されていたが

プラスチックなどの開発が進むにつれて、その技術は消え失せた。

しかし、職人の維持のために、「陶胎漆器」を復活させたいということで

バチカンの講演の時にお話をしたところ、

土産で持っていた「馬香炉」をバチカンミュージアムで

所蔵品として預かるという素晴らしいお話をいただいた。

自分のメッセージが届いたということで、すごくありがたい。

漆芸修復の広がり②~日本~

京都と東京で金継ぎ教室を開催している。

この10年「金継ぎ」についてたくさんの発信をしてきたことで

多くの方に知って頂き、全国的なブームに。

自分の金継ぎは、古典的な金継ぎで、日本産の漆を使う。

この古典的な金継ぎに魅力を感じてくださってる方が集まっている。

去年、ロンドンのオックスフォードで講演させていただいた経緯もあり

世界中の辞書の見本になるようなオックスフォード辞典に、

「金継ぎ(Kintsugi)」が掲載された。

日本の文化の仲間入りができた。

世界中、「金継ぎ」」で通る。これはすごく素晴らしいこと。

また、今年の春から中学2年生の国語の教科書に、

『金継ぎの美と心』という自分の文章が掲載されている。

子供たちに職人のことを、存在を、

もっともっと知らせなくてはというのが始まりだった。

子供たちに、「壊れても大丈夫なんだよ」ということを知らせたかった。

自分の持っているNPOでは、小さな子供たち、若い人たちに

壊れることは当たり前なんだ。だからこそ、次の自分づくり、

次の時代を作らないとダメなんだっていうことを、発信してしている。

自分で命を絶つ子供が多いという中、教科書に載せた文章には

最後に書下ろしで、「負けるな。与えられた時間は最後まで使い切るんだ」

というメッセージを載せている。

金継ぎの精神を次の時代へ

形あるものはいつか壊れる。

それは私たちも同じであり、傷を隠す必要はない。

不完全であるからこそ新しいものが生まれる。

その金継ぎの精神性が海外にも広がっている。

どんどん新しい技術が進んでいくのはとてもいいことだが、

ほんとにそれだけでいいのか。

私たち人間の感性から生まれるもの、

職人たちやアーティストたちが国づくりには必要。

職人をもっともっと残そう、という話をしてまわっている。

人間の感性ってとても大事だと思う。

AIとITだけで国づくりはできない。バランスが大事。

これからの活動としては、若い子供たちに

自分のこと、職人さんのこと、ものづくりのことを

発信していきたいなと思っている。

金も漆復もそうだが、自分は命を吹き込んで次の時代に渡すバトン役。

自分は先人たちのその文化を未来につなぐバトン役。

そして、その中で、何かやっぱ感性を入れて未来に送りたい。

ある意味アーチザンでありながらアーティストなんだと思う。

-

2026.02.13

2月23日(月)からは、車いすカーリング元日本代表コーチの持田靖夫さん登場。

2月23日(月)からは、 車いすカーリング元日本代表コーチの持田靖夫さんが登場。 車いすカーリングの競技の魅力や選手たちを取り巻く現状、 さらにミラノ・コルティナ冬...

-

2026.02.06

2月16日(月)からは、株式会社NAKED代表の村松亮太郎さんが登場。

2月16日(月)からは、 株式会社NAKED代表の村松亮太郎さんが登場。 プロジェクションマッピングなどを活用したデジタルアートや空間演出を駆使して 没入感のある体...

-

2026.01.30

みうらじゅん さんの「など業」の真髄とは?

イラストレーターなど されている、みうらじゅん さんが登場。 “イラストレーターなど”という肩書や収集癖について、 現在のみうらさんの「マイブーム」は何なのか、 そ...

-

2026.01.23

峯村健司さんが語る!スクープ「LINEの個人情報管理問題」

2月2日(月)からは、 キヤノングローバル戦略研究所上席研究員でジャーナリストの峯村健司さんが登場。 米中関係や外交・安全保障のプロフェッショナルが実践している情報収...

-

2026.01.18

タップダンサーのHideboHさんの人生を変えるきっかけとニューヨークへの挑戦

タップダンサーのHideboHさんが登場 日本を代表するタップダンサーのHideboHさんに タップダンスを始めたきっかけやニューヨークでの修行について さらに、3...