西日本豪雨から5年~増加する水害に備える特集ウィーク~ 岡山県倉敷市真備(後編)

飯田浩司の OK! Cozy up! では 6 月 26 日(月)からの 1 週間

『 西日本豪雨から 5 年 増加する水害に備える 』 特集企画を放送。

6月26日、27日では私、内田雄基が平成30 年 6 月 28 日から 7 月 8 日にかけて、西日本を中心に大きな被害をもたらした西日本豪雨から 5 年が経った広島県と岡山県で、実際に現場を取材した模様をレポートしました。

このブログでは、写真を交えて、現場での出来事を書いていこうと思います。

■岡山県倉敷市真備

真備町は倉敷市の中でも北西部に位置する町です。市内のほぼ中央を南北に流れる高梁川(たかはしがわ)に西から合流する支流・小田川周辺の地域です。

2018年の7月5~7日にかけて100年に一度といわれた大雨に見舞われた真備町。

雨によって小田川も水かさが増したが、下流で合流する高梁川の水位の方が高く、小田川の上流からの水はせき止められ、行き場を失い逆流しました。(いわゆるバックウォーター現象)

時間が経つにつれ小田川の水位はどんどんと上昇し、ついには北側の堤防を越え、真備の町へと溢れ出ることになり浸水害をおこしました。堤防8カ所が連鎖的に決壊し、およそ1200ヘクタールが、最大およそ5・4メートル浸水しました。その間、わずか8時間でした。

大雨に見舞われ死者51名、そのうちおよそ8割が70代以上でした。そして亡くなった51人のうち、およそ8割にあたる41人は平屋の自宅や2階建て住宅の1階で見つかりました。逃げられなかったり2階に自力で上がることが出来なかったりした高齢者の方がいたのだろうと思います。

高梁川の橋の上から

災害避難場所と洪水到達地点

■被災者の体験

真備でうどん店を経営する川原艶子(かわはら・つやこ)さんは、2018年7月7日の早朝、大雨の中、自宅で避難するタイミングを伺っていました。

「何をしてるんだ。早く逃げなきゃ大変なことになるぞ、早く逃げろ!」

消防団に所属する次男が、家に飛び込んで来た瞬間から慌てて車に荷物を乗せて、避難の準備を始めたといいます。「どこに逃げろとも言えない。ここからは自分たちの自己判断で逃げてくれよ。」次男はそう言い残し、消防団に戻っていきました。車で避難を始めると家の100mほど向こうまで氾濫した川の水が迫っているのが見えたそうす。

「息子が来なければ手遅れだったかもしれないと思うと恐ろしい。」

川原さんは危機一髪で浸水害から逃げ延びることが出来ましたが、家と25年間大切にしてきたお店が水に浸かった。「お店にはすぐにはいくことが出来なかった。直視できなかった。災害の前日、『明日また片付けにいこう』と思っていたのに、その明日が来なかった。」と涙を浮かべながら当時を振り返ってくださいました。

現在、町の東西に延びる片側二車線の道には、飲食店、大型スーパー、家電量販店、ドラッグストア、コンビニなどが立ち並んでいて、町に人々が戻ってきています。真備町は被災後、すぐに食料関係、運送系の日常的に必須な業種で事業が再開されたそうです。川原さんの経営する「讃岐うどんかわはら」もその1つでした。

「被災直後はお店を再開する気にはなれなかったが、町の人達に『お店またやって欲しい』と請われて、町の為に出来ることを考えたら再開するという選択肢しかなかった。」

讃岐うどんかわはら 川原さん家族と内田

(ぶっかけうどんおススメです!)

■災害か生活か

今回の取材で町を歩いて気になったことがありました。この5年で建て替えたであろう新築の戸建てが目立つことです。2020年の調べでは、真備地区で西日本豪雨の後に建てられた新築953棟のうち、32%にあたる307棟が平屋でした。地元の工務店の方に話を伺うと、新築のほとんどは、災害前に住んでいた場所に戻ってくる人たちが建て替えたもので、災害はもちろん起きましたが、やはり地元で暮らしたいという人が多いそう。

垂直避難の出来る2階建ての方が良いのでは?と私は思いましたが、高齢者の多いこの地域では2階建てよりも平屋に住みたい、平屋にしか住めないと考える人が多いのだそうです。100年に一度の豪雨災害よりも普段の生活を優先して家を建てた方は多くいるという現実がそこにはありました。

平屋に住むのであれば、雨の時には必ず、避難所など別の場所へ避難をしなくてはなりません。しかし高齢者の方にとってはそれも簡単ではありません。

川原さんは5年前の避難について「自分たちが一番逃げるのが遅くなったと思ったので周囲の人たちに遺されている人が居ないか確認して家を後にしなかった。普段から高齢者や移動弱者の方と話が出来る環境を作っていなかったことを後悔している」とおっしゃっていました。

豪雨災害の碑

■情報量の差があなたの生死を分けるかもしれない

いざという時に、人を連れ出したり、その場で色々な判断をしたりしながら避難をしていくのは難しいことですよね。判断を早く下すには情報を自分たちで持っている必要があります。住んでいる町がどういう地形をしていて、どういう災害が多く発生していて、周りにどのような人が住んでいるのかというのは自分たちが一番よく分かっていないといけません。

その情報は誰が一番知っているのか。それが行政です。水害のハザードマップもそうですし、災害、そして防災に対しての情報を沢山持っています。これから先、地球温暖化などの影響で未曽有の災害が増えてくるといわれている中での防災は、「行政に任せる」ではなく「自分たちで考える。その手伝いを行政にしてもらう」という考え方が必要なのではないでしょうか?

真備地区は、様々な避難対策に市民の方々が精力的に取り組んでいます。

例えば、災害が起きたときに「無事です」と書かれた黄色いタスキを玄関に巻きつけることで、逃げ遅れた人の有無を確認しやすくする「黄色いタスキ」という取り組みがあります。

「浸水害が多いよね。土石流災害や津波の様に一瞬で家が流されるわ けではないから、高齢者の方も含めて皆で事前に避難できるよね。それなら避難がしやすいように誰が逃げたか分かるように目印があった方がいいよね。」という地元に合わせた防災を考えた一つのいい事例だと思います。

これは真備地区の一例ですが、是非このブログを読んだ方にも自分たちの住んでいる町の特徴を知っていただき、一度自分たちの町、そして自分の状況(家族に高齢者や子供がいるのか、周囲の家に高齢者の方は住んでいるのか、どのような災害の可能性があるのか)を考えてみて頂きたいのです。

それが水害への対策の第一歩であり、最も大切なことだと私は思います。

一人でも大雨で命を落とさないように、これからも防災についてニッポン放送は考えていきます。

-

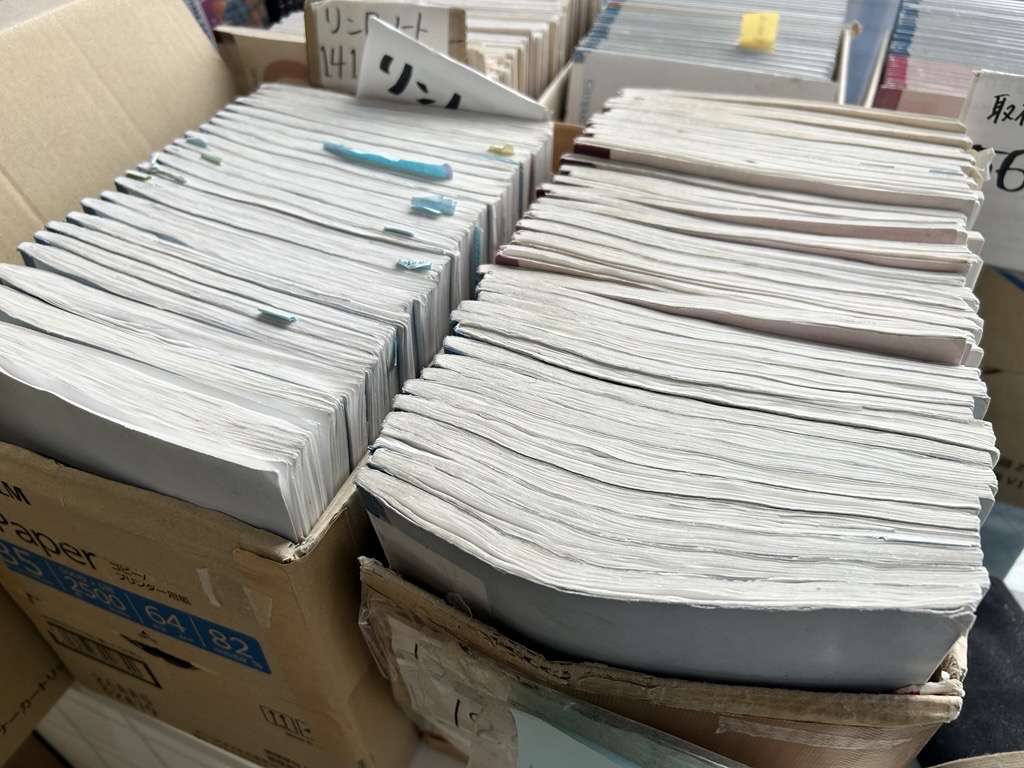

2025.02.12

アナログっていいなと思った話。 映画「大きな玉ねぎの下で」を観て

最近、アナログっていいなと感じることがありました。 ニッポン放送の報道部にはアルバイトの学生さんたちが書くノートがあるんです。一般的なA4サイズの罫線の引かれたノートで...

-

2024.12.17

日本発のプロダンスリーグ「D.LEAGUE」観戦!!

「踊る」ことが、身近になってきています。TikTokではインフルエンサーから一般の中高校生まで、ダンスを踊っている動画が次から次へと流れてきます。オリンピックではブレイキ...

-

2024.12.10

今年45回目!かわさき市民祭り!

ニッポン放送アナウンサー内田雄基です。 先日12月7日で、FM93.0でニッポン放送が聴けるようになって丸9年です。そして、私内田は生まれて27回目の誕生日を迎えました...

-

2024.12.03

“横浜DeNAベイスターズ祝日本一優勝パレード”を観に行って思い出したこと

秋の澄んだ青空の下、銀杏が綺麗に黄葉しています。下の写真は、今日取材していた永田町・国会議事堂周辺の銀杏並木です。各地で銀杏が見頃を迎えていますね。 先日、横浜De...

-

2024.11.27

夢を追いかけたことのあるすべての方に見て欲しい! 映画『ドリーミン・ワイルド 名もなき家族のうた』

一度敗れた夢が、30年の時を経て叶ったとき、あなたは何を思いますかーー お久しぶりです。ニッポン放送内田雄基です。 今日は、夢を追いかけたことのあるすべての方に見...