放送局・放送日時

- ニッポン放送

- 土曜日 22:00~22:30

- ABCラジオ

- 日曜日 12:30~13:00

- 南日本放送

- 日曜日 17:00~17:30

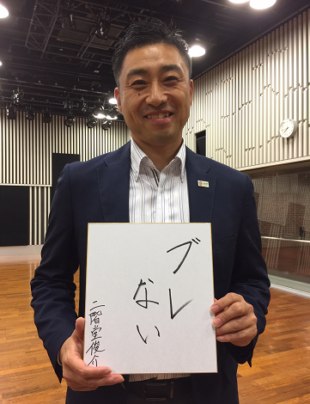

今回も、車いすバスケットボール国際審判員・二階堂俊介(にかいどう・しゅんすけ)さんをゲストにお迎えしてお送りしました。

審判員はいろいろな準備をして試合に臨みます。

二階堂さんの場合、ご自身が担当するチームの試合動画を見たり、(同じ大会に参加する)他のレフリーの姿を動画で見たりもするそうです。

試合前になると、3人のクルー(主審1人・副審2人)で「プリゲームカンファレンス」といわれるミーティングを行います。そこで、それぞれのエリアの確認や試合での状況を想定した話し合いが行われます。

試合中、選手たちはすごいスピードでコートを縦横無尽に走り回ります。

審判員とぶつかってしまうのでは?という場面もありますが、車いすが来たからと審判員が避けてしまうとむしろ危険なため、審判員がその場に止まるようにしているケースが多いです。

すると、選手たちは巧みな車いす操作でスルスルっと避けていきます。

常に平常心が求められる審判員ですが、とはいってもやはり人間。

競り合っている緊迫している試合では「心臓がバクバクする」そうで、選手たちのスーパープレーが出た時には「うめ~なぁ(※二階堂さんは福島県のご出身です)」と思うこともあるそうです。

ただ、あくまでも心の中でのこと。決して表情に出すことはありません!

国際審判員として二階堂さんの目標は「東京2020パラリンピックの舞台に立ちたい」ということ。

祈るような気持ちで、国際連盟からの連絡を待つことになります。

目標が達成され、パラリンピックで笛を吹く姿をぜひ見たいですね。

最後に、上をめざして進もうとする方に伝えたい“Going Upな一言”を伺いました。

『ブレない』

試合中には、選手やコーチいろいろな人からアピールがあり、いろいろな事が起きます。そんな状況の中でも、自分でも良くない判断だったかなと思うことも正直あるそうです。しかし、それを引きずってしまうと、次のプレーにも影響してしまうため、ブレないことが大事だといいます。コートに立つ時は、何を言われてもブレないように努めていらっしゃるそうです。

二階堂俊介さんのリクエスト曲:カタルシスト / RADWIMPS

昨年8月にドイツで開催された、車いすバスケットボール世界選手権のときによく聴いた曲。外国人に圧倒され自信をなくしそうになった時、不安になった時、この曲を聴いて自分を奮い立たせていたそうです。

次回のゲストは、車いすバスケットボール女子日本代表の網本麻里選手です。

どうぞ、お楽しみに!

今回のゲストは、車いすバスケットボールの国際審判員・二階堂俊介(にかいどう・しゅんすけ)さんです。

福島県の特別支援学校で教員をしている二階堂さん。

車いすに乗っている生徒たちの中には、車いすバスケットボールを体験している生徒もいたそうですが、福島市で行われた車いすバスケットボールの日本代表合宿を見に行ったことで、一気にその魅力に引き込まれました。

「”障がい者スポーツ”という概念ではなく、激しくて、かっこよくて、たまにほわっとくるタイヤの焦げた匂いが印象に残っています」

それから、何か車いすバスケットボールに関わることがしたいと思った二階堂さん。

大学生までご自身もバスケットボールをやっていたそうですが、プレーヤーではなく、コーチでもなく、二階堂さんが考えたのは審判員を目指そうということでした。

車いすバスケットボールの審判員になるには、ルールの理解はもちろんのこと、一般のバスケットボールとは違い、車いすの接触の仕方で反則になるような特有のルールがあるため、競技規則を読み込むことも大事ですが、たくさんの試合を経験して、検証し反省しながら、経験を積んでいくが大事だといいます。

10年前に日本車いすバスケットボール連盟の公認を受け審判員となり、国内の大会でレフリーとして活躍。2017年10月には国際審判員として北京で行われたアジアオセアニア選手権大会の舞台で笛を吹きました。

そして、2018年8月、ドイツで開催された車いすバスケットボール世界選手権に派遣。国際審判員の公認を受けて1年未満で世界選手権の舞台に立てるのは異例なことで、大抜擢といえます。

「本当に驚きました」と二階堂さんは当時の率直な感想を語ります。

世界選手権では9試合を担当。それまで、アメリカやヨーロッパなど、世界中で行われる試合動画をよく見ていたそうですが、そこで見る各国のレフリーが目の前にいて、その方たちと一緒に笛を吹くというのは変な感じだったと話します。

「映像でしか見たことのないレフリーと一緒に仕事ができたのはすごく貴重な経験でした」

試合の動画を見る時は選手たちのプレーを見がちですが、選手ではなく審判員を見ているということに、鈴木亮平さんは「今まで考えなかった感覚」と新鮮な驚きを見せていました。

審判員として試合中に心がけているのは「平等性」と「一貫性」。

クルーチーフ(主審)1人と アンパイア(副審)2人がクルーとなって試合を進めますが、この3人のクルーの基準がそれぞれ違い「一貫性」を保たなければ、プレーヤーが戸惑ってしまいます。

そのため、「他の審判員が吹いたコールに対して、自分もそれを感じながら基準を決めよう」と心がけているといいます。

特に、試合の中で最初に吹かれる”ファーストコール”はすごく大事で、最初に吹いた審判員の笛を基準にジャッジしているそうです。

自分の中に確固たる基準があっても、一貫性を保ちスムーズに試合を進行するため、審判員の方々は状況に応じて柔軟に対応しているんですね。

ふだん試合を観るときは選手ばかりを追ってしまいがちですが、二階堂さんの話を聞き、「次回から審判員も見るようにします!」と鈴木さん。

ぜひ、リスナーのみなさんも、今度試合を観戦する際には、審判員の動きにも注目してみてはいかがでしょうか。

次回も、二階堂さんをゲストにお迎えしてお送りします。

どうぞ、お楽しみに!

二階堂俊介さんのリクエスト曲:WOW WAR TONIGHT~時には起こせよムーヴメント/ H Jungle with t

今回も水泳界のレジェンド、河合純一(かわい・じゅんいち)さんをゲストにお迎えしてお送りしました。

河合さんは、大学を卒業して中学校の社会科の先生として働いていました。

小学生の頃から「先生」に憧れていたそうですが、学校の給食が好きだったという河合さん、最初は「給食を一番たくさん食べられるのは学校の先生だと気づいた」ことがきっかけだったそうです。

今では、全盲の教師も増えてきているといいますが、河合さんが教師になった1998年当初はまだまだ少なく、点字で受験をすることもハードルが高かった時代。

現在でも大学受験を点字で受けるのは大変なことで、まだまだいろいろな制度や壁があると話します。

河合さんは授業をする際、様々な工夫をこらしていました。

例えば、生徒の名前は「声」で覚えたそうです。自己紹介してもらった声を録音して何度も聞いて覚えたのです。ほかにも、座席表をメモして覚えたり、授業をやりやすいように工夫をしていたといいます。

同僚の先生にサポートに入ってもらいTeam Teachingというやり方で授業をしたり、生徒たちが黒板に書くという取り組みも行いながら、授業を作っていたそうです。

そのような教員生活を経て、現在は、日本パラリンピアンズ協会の会長、日本身体障がい者水泳連盟の会長を務めていらっしゃいます。

パラリンピック水泳競技の魅力について、「想像を超えるパフォーマンスに出会える」ことだと話す河合さん。

脚に障がいがあって陸上では車いすで生活していても、水に飛び込んだ瞬間に水を得た魚のようにスイスイとすごいスピードで泳ぐ選手、手がなく脚だけで泳ぐ選手・・・いろいろな驚きに出会えるといいます。

河合さんは、パラリンピックそのものが”人間の可能性を感じる祭典”だと話し、その中で、人間の持っているポテンシャルと出会える場所がきっとプールなのでは、と語っていました。

東京2020パラリンピックは”イベント”ではあるけれど、そのための準備や報道される過程で、人々が何かに気づくだけでも意味があると、河合さんは考えています。

例えば、今まで障がいのある人が身近にいなかったというのは普通の状態ではなかったんだということ。

会社、学校、地域…そういうところにも当たり前のようにいるんだということに気づきを持ってもらえたらと言います。

そうして、その人たちにとっても生きやすい社会を作ることができたらいいなと思っていらっしゃるのです。

「共生社会を目指す」という言葉をよく耳にしますが、この”共生社会”について「障がいのある人と共に生きる社会ですか?」と言われることがよくあるそうです。

河合さんは、「共に生きる」のではなく、「お互いの良さを共に生かし合える社会」だと考えています。

では、共に生かし合うにはどうすればよいのか。

そのためには、コミュニケーションをとって、それぞれが持っている良さ、素晴らしさ、そして魅力、あるいは逆に苦手なことも知ること。

そうすることで、より得意なことをお願いしたり、一緒に取り組めたり、より良くできるといいます。

さらに、「排除されていないかどうかという視点で見てもらいたい」とも語ります。

“インクルーシブ”は「包摂されている」という意味でとらえられていますが、逆にいうと「エクスクルーシブでない」ということが重要で、排除されていると感じない状態を、地域や学校、社会、政府も含めて作り出し、持続し続けて発展させていかなければいけないと力を込めました。

そして、これらを促すきっかけが、東京パラリンピックであればいいと締めくくりました。

最後に、上をめざして進もうとする方に伝えたい“Going Upな一言”を伺いました。

『夢への努力は今しかない』

25歳の頃、シドニーパラリンピックの直前に思っていたというこの言葉。

教師になって3年目、河合さんは社会人として自立しなければいけない中で、子どもたちに応援されながら、世界一を目指しトレーニングをしていました。

正直なところ、仕事をしながら練習をするのは苦しく、あきらめてしまいそうな自分がいたと話します。

しかし、(毎日努力するということを今日やめたら、明日はゼロにリセットされる)と思ってからは、「自分の夢から逃げ出すのはいつでもできるけど、続けるというのは今しかない」と自分に言い聞かせて、練習に励んだそうです。

そうして、シドニーパラリンピックでは金メダルを獲得!世界記録も塗り替える偉業を成し遂げられました。

次回のゲストは、車いすバスケットボール国際審判員の二階堂俊介さんです。

どうぞ、お楽しみに!