放送局・放送日時

- ニッポン放送

- 土曜日 22:00~22:30

- ABCラジオ

- 日曜日 12:30~13:00

- 南日本放送

- 日曜日 17:00~17:30

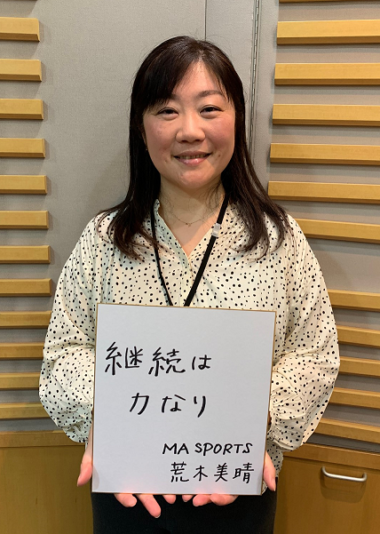

3月7日(8日)の放送では、前回に引き続き、スポーツライターの荒木美晴(あらき・みはる)さんをゲストにお迎えしてお送りしました。

東京パラリンピック開催まであと半年。

今回は、東京パラリンピックを目指すアスリートの今について伺いました。

東京パラリンピックで、日本代表選手団が目指す金メダルの数は20個。その、金メダルの期待がかかる競技のひとつが車いすテニスです。

1月に開催された今年の全豪オープンでは、国枝慎吾選手と上地結衣選手がアベック優勝を果たし、上地選手はダブルスでも優勝。パラリンピックイヤーに最高のスタートを切りました。

大会は、2週間にわたり行われますが、車いすテニスの部が行われるのは2週目の後半。一般の大会も佳境を迎えている状況のなか、現地取材された荒木さんは、会場全体の熱気を感じたそうです。

男子シングルスで2年ぶり10回目のタイトルを獲得した国枝慎吾選手。

リオパラリンピック後は、肘の古傷の調整もあり苦しんでいる時期もありましたが、今は、肘に負担のかからないスイングへと改良しているといい、その全ての努力が今年の全豪で結果として現れたと、荒木さんは話します。

また、女子シングルスで3大会ぶり2度目の優勝、ダブルスとの二冠となった上地結衣選手。

ショットの精度やキレが印象に残ったといい、素晴らしいパフォーマンスで、上地選手の強さが際立っていたと語りました。

そして、東京2020大会でパラリンピックの新競技として行われるバドミントン。

昨年8月にスイスで開催された世界選手権では、女子車いすWH1クラス( ※車いすの2クラス中、より障がいの重いクラス)で里見紗李奈(さとみ・さりな)選手が優勝、女子立位SU5(上肢障がい)クラスで鈴木亜弥子(すずき・あやこ)選手が準優勝を果たしました。

多くの日本人選手が世界のトップクラスで戦っているバドミントン、荒木さんが注目する競技のひとつです。

これまで20年以上、パラスポーツの現場を追いかけ伝えている、荒木さんの原動力を伺いました。

「私自身がそうであったように、パラスポーツを知らない人がまだまだいます。その人たちにパラスポーツの魅力を伝えたいというのが、私がライターになったきっかけでもありますし、いまなおそれが原動力になっています」

加えて、東京パラリンピックで終わるのではなく、その次のステップにつなげ継続していくことが大事だといい、「メディアの責任の一つ」として、パラリンピックムーブメントが続くよう、その後も情報発信をしていきたいと語りました。

荒木さんは、スポーツライターとして活動しながら、一昨年8月に結成した関西のパラアイスホッケー・クラブチーム「ロスパーダ関西」のマネージャーとしても活躍されています。

「ロスパーダ関西」が拠点を置くのは、鈴木亮平さんの地元、兵庫県西宮市。

阪神・淡路大震災の後、鈴木さんが10代の頃には「あまり町が盛り上がっていなかった」といいますが、ここ10年、20年で活気を取り戻し、通年で利用できるアイスアリーナができていたことに、鈴木さんも驚きと喜びの声を上げていました。

関西初のパラアイスホッケー・クラブチームとして活動する「ロスパーダ関西」では、体験会なども実施しています。(国内の大会には健常者が出場することもできます!)

また、練習のリンク代や道具代、遠征費など、活動支援のためのクラウドファンディングも行っています。

興味を持たれたみなさん、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

最後に、上をめざして進もうとする方に伝えたい“Going Upな一言”を伺いました。

『継続は力なり』

見えない努力をずっとしてきている選手たちの姿を見て、続けることがとても大事だと感じるという荒木さん。ご自身もライターとして、何もわからない状況から取材活動を始め、20年間、人生の節目節目において、この仕事を続けていていいんだろうかと悩んだことが何度もあったそうですが、それでも続けるという決断をして今につながっていることから、この言葉を選ばれたということです。

荒木美晴さんのリクエスト曲: This Is Me / 映画「グレイテスト・ショーマン」から

歌詞と、この曲調にすごく衝撃を受け、自分も応援してもらっているような気持ちになる一曲だということです。

2月29日(3月1日)の放送では、スポーツライターの荒木美晴さんをゲストにお迎えしてお送りしました。

荒木さんは、20年以上に渡りパラスポーツを取材し、様々な情報を発信していらっしゃいます。

パラスポーツとの出会いは、1998年。

子どもの頃からオリンピックが大好きだったという荒木さんは、長野冬季オリンピックを観に行きたい!と思いつつも、当時は社会人1年目でなかなか仕事の調整がつかず、結局行くことができませんでした。

そんな時、テレビで「次はパラリンピックがあります」というニュースを偶然目にします。

(そうだ、パラリンピックがあった!)と思った荒木さんは仕事を調整し、電車の切符だけとって、1泊2日で長野に向かいました。

週末の2日間しか現地にいることができなかったため、天候に影響されない室内競技に的をしぼって観戦することにしました。

長野パラリンピックでは、氷上でスピードを競う「アイススレッジスピードレース」(現在は、競技として行われていません)と「アイススレッジホッケー」(現・パラアイスホッケー)を観戦。

「選手のパフォーマンスに大感激して、ふわふわした気持ちで帰って来ました」と当時を振り返りました。

初めてパラスポーツを見たことで、その奥深さや楽しさを知り、すっかりハマってしまったという荒木さん。

しかし一方で、いざパラリンピックを見に行こうとなった時、今ほどインターネットが普及していなかったこともあり、どの会場で何時から試合をやっているのかという情報が全くなく、片っ端から観光協会や事務局などに問い合わせる…という経験もしました。

行けばすごく楽しいという思いとその実情に、ギャップを感じたといいます。

長野から帰ってくる特急電車に揺られながら、「なんでこんなに情報がないんだろう、どうやったらこの楽しい世界をもっといろいろな人に知ってもらえるんだろう」と、ずっと考えていたそうです。

それから「自分が情報を発信する側につけばいいのでは」と思い立ち、当時、仕事をしていた大阪で、働きながら編集学校に通い始めます。

1年後、その学校が終了したタイミングで会社を辞めるという大きな決断をして、出版業界に転職しました。

その後、障害者スポーツ専門サイト「MA SPORTS」を立ち上げ、パラスポーツの魅力を発信されていますが、取材活動を始めた頃は、選手も報道する側もまだ何が正解かわからないような感じでやっていた時期もあったと話します。

その中で、荒木さんが感じたのは「スポーツとしての面白さ」。そのスポーツとしての魅力を表現できたら、と語ります。

これまで、パラリンピックは2000年のシドニー大会から、夏季5大会、冬季5大会、合わせて10大会を現地で取材した荒木さんに、とくに印象に残っているシーンを伺いました。

「2010年のバンクーバーパラリンピックで、日本が優勝候補のカナダを準決勝で破って銀メダルを獲得したシーンは一生忘れることがないと思います。私は記者席で号泣して、カナダのメディアに日本人記者で号泣した記者がいると書かれたほどです(笑)約8年くらいカナダに勝てなかった時代がありましたが、この舞台では全ての力を出して本当に素晴らしいチームワークで撃破したんです。カナダは直前のオリンピックで、アイスホッケーの男子代表、女子代表が金メダルを獲得していて、3つ目の金メダルがパラアイスホッケーのカナダ代表に期待されていました。優勝候補筆頭でしたし、誰もがそれを信じて疑わなかった状況で、日本がジャイアントキリングを起こしたのはすごく印象に残っています」

「私は『障がいを乗り越えて』とか『ハンディに負けずに』という表現はあまり好きではありません。私の目の前にいる選手たちは本当に”アスリート”で、考え方や努力に感服して、凄いなといつも刺激を受けています」

パラアスリートたちから刺激を受けまくっていると語る荒木さん。

アスリートにインタビューすることも多い鈴木亮平さんも、マインドの強さや自らを追い込んでいく方法などに刺激を受けるといいます。

「僕がふと思うのは、オリンピックの選手は子どもの頃から天才というか、最初からできる人たちが多いという印象があります。もちろんパラリンピックの選手にもそういう人はいますが、もともと違うスポーツをやっていたとか、天才ではなかった人たちが競技に出会うことで自分の人生を捧げ、人間的にも強くなって、その努力の結果がプレーに繋がっているとすごく感じるんです。だから、アスリートは本当に意志の力が強いなと思います」

パラスポーツへの思いや、パラアスリートへのリスペクトに満ちた放送となりました。

次回は、東京パラリンピックを目指すアスリートについて伺います。

どうぞ、お楽しみに!

2月22日(23日)は、前回に引き続き、テコンドーの田中光哉(たなか・みつや)選手をお迎えしてお送りしました。

子どもの頃からサッカーや剣道に励み、高校はサッカーの強豪校に進学。

スポーツで自信をつけたという田中選手は、高校を卒業するまで障がいに関して考えたことがなかったと話します。

大学生の頃、将来どういう道に進むか考えた時、自分も障がいがあって小さい頃からスポーツをやっていたので、その経験と結びつけていけたらと思い、障がい者スポーツをサポートする仕事に就きました。

そして、障がい者スポーツの現場で指導やサポートを行なったり、都内を中心に障がいのある方とスポーツをする機会を作ったり、イベントの運営などの仕事に携わりました。

パラリンピックという存在は知りつつも、仕事を始めた当初は、どういう競技があるのか、まさか自分に出るチャンスがあることもわかっていなかったといいます。

障がい者スポーツの仕事に携わるなかで、上肢(手や腕)に障がいがある人が対象の競技のひとつにテコンドーがあり、自分にもチャンスがあることを知ります。周りからも勧めてもらったことで心が動きました。

そうして、2017年にテコンドーを始めた田中選手。

「それまで人と格闘したことがなかったので、楽しいというよりは(始めた)当時の感覚は、向いているかなという印象が残っています。サッカーで鍛えてはいたのですが使う体力が全く違うので、きついスポーツだなというのが最初のイメージでしたね」

サッカーの持久力とは違い、一気にエネルギーを使うため、緊張感や恐怖心から心に余裕がなく、最初はそれが疲れを生んでいたと話します。

ただ、何事にも前向きで、好きなことをとことんやる性格。

怪我や結果が出なくて落ち込む時期はあったものの、競技を始めて3年、テコンドーを辞めたいと思ったことはなく、「まだまだ伸びる、伸びると思いながらやっていて、それが楽しい」と笑顔で語りました。

-61kg級で東京パラリンピックの切符をつかんだ田中選手ですが、昨年の3月までは-75kg級で戦っていました。

最大13〜14kg減量して、階級を変更へと踏み切った理由をこう語ります。

「-75kg級では体格が小さい方だったので、スピードを重視して相手の懐に入って戦うというスタンスでやっていました。1年程前に国際大会が3つくらい続いたのですが、東京2020大会も近いので、そこで結果がでなかったら階級を変えて、別の視点で勝負してみたらどうかということを所属している道場の師範から提案されました。それに納得して決断した結果がうまく結びついて良かったなと思っています」

-75kg級のときはパワーで圧倒され、骨折などの怪我も絶えなかったといいますが、階級を落としたことで恐怖心もなくなり、戦えるようになったことは大きいと手応えを感じています。

しかし、世界のトップ選手との距離はあるといい、とくにスピードの部分で世界との差を感じているそうです。

今後に向けては「スピードを一番の課題として取り組んでいきたい」と語りました。

いよいよ半年後に迫った、東京2020パラリンピックへの意気込みを伺いました。

「東京2020パラリンピックでは、満員のお客さんの中で自分のベストの戦いをして、金メダルを獲得したいと思っています。テコンドーという競技自体も、もっともっと広めていきたいですし、応援してくれる方々に感動を届けられるような戦いをしたいと思っています」

そんな田中選手の“Going Upな一言”とは?

『石に刻め 人の情』

競技を行うなかで、たくさんの方に支えられて生活している。そういう方々の思いを忘れないように、しっかりと心に刻んで練習に励んでいこうという思いが込められています。高校時代、一番お世話になったサッカー部の監督からいただいた言葉だということです。

田中光哉選手のリクエスト曲:Forever young / 竹原ピストル

自分自身に自信を与えてくれる一曲。練習前や、練習後に聞いて気持ちを高めているそうです。